제작 : 락싸커 '서초패왕 항우'

대부분 이순신이 압도적인 화력을 앞세웠기에 승리는 당연할 수밖에 없었다 말하는데...

현실은 절대로 그렇지 않다. 전투 당시엔 화력 뿐만이 아닌 다른 요소들도 고려하여야 했다.

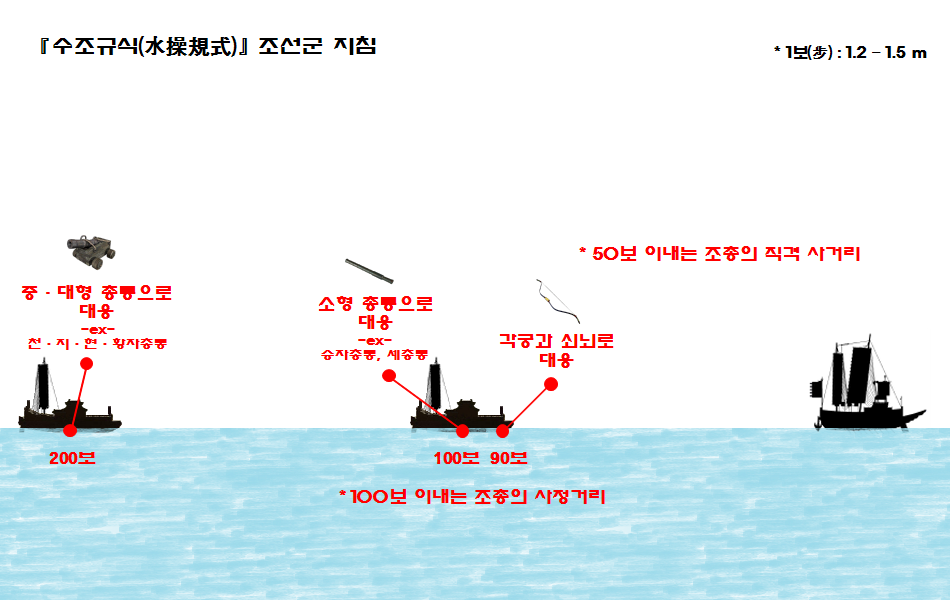

초기엔 화기의 조준선 정렬도 지금처럼 정밀한 수준이 아니기 때문에 총통의 사거리가 확보되어도 목표물에 제대로 명중하기란 숙련시키기가 꽤 어려운 일이었으며, 거기서 해상 포격전은 움직이는 배가 움직이는 배를 쏴야하기 때문에 적중률은 당연히 더더욱 낮아질 수밖에 없었다. 그 과정에서 마찬가지로 화약과 탄도의 낭비 또한 심해질 수밖에 없었다. 그리하여 적은 숙련도 임에도 불구, 화약도 아끼고 화기의 위력을 극대화 시키기 위해서는 자연히 유효타를 발휘할 수 있는 가까운 적정거리 확보가 우선시되었는데 이에 『수조규식(水操規式)』 을 따르면 중·대형 화기의 적정 사거리는 200-250보(步)라 전해진다. 솔직히 이 정도 거리라면 압도적인 장거리 화력의 위력에 힘 입었다고 보기에는 민망한 수준;;...

이뿐만이 아니다. 해전은 앞서 말했듯 움직이는 배끼리의 싸움이기에 다가오는 목표의 거리변화도 쉴틈없이 계산하는 건 당연하고, 화기의 발포 이후 재장전 시간도 고려해야만 한다. 또한 해류에 따른 변동요인들도 고려해야 한다. 즉 이러한 일련의 과정들이 조금이라도 엇나갔다간 적으로부터의 근접전을 허용하게 되는 것... 마찬가지로 이러한 상황에서 『수조규식(水操規式)』 은 기본적으로 '100보 이내로 적이 접근하면 소형 화기로, 90보 이내로 적이 접근하면 장전시간의 제약이 없는 활로 지원사격을 하라.' 전하고 있다. 덧붙이자면 사실 천자총통, 현자총통 같은 중·대형 화기의 재장전 시간은 조총보다 길었음 길었지 절대로 짧지 않다...

또한 당시의 탄도도 폭발하는 형태가 아니었기 때문에 오히려 조선수군이 적선의 분멸을 위해 접근을 감행하는 일이 많았다. 그 후 총통의 탄도로 적의 선체에 물리적 충격을 가하여 구멍을 만들고, 그 선체의 구멍으로 제 기능을 못하게 된 적선에 화공을 가하는 게 바로 적선을 분멸시키는 방법인데... 그 효과를 극대화하기 위해서는 진형을 형성하여 포위망을 좁혀가는 것이 당연지사다.

즉 원거리에서 포만 뻥뻥 쏴댄다고 끝나는 게 아니라 조선 수군의 전투 지휘는

화기의 재장전 타이밍 계산 + 전투 당시의 해류 변화

+ 적의 이동속도 + 화약과 탄도 소비 계산 + 진형 형성과 유지 요령

+ 적정 사거리 계산 + 선체 분멸을 위한 화공 시기 계산 등...

이 모든 요소들을 다 고려해야 하는 것...

그렇다고 칠천량 해전에서 이 인간이 말아먹은 걸 정당화 하겠다는 것이 아니다.

수십 차례의 해전을 치루면서 축적된 노하우를 이용도 한번 못한 채 날려먹고 도주한 건

엄청난 무능이고 직무유기니...

'시사(Issue) > 역사' 카테고리의 다른 글

| 2018년에 있었던 한국 고고학-고대사의 역대급 발견 (0) | 2021.10.19 |

|---|---|

| 한반도에 있는 창업군주의 왕릉들 (0) | 2021.09.26 |

| 파란만장한 고려 현종의 삶 (0) | 2021.07.06 |

| 팔만대장경 소실 위기 순간 (0) | 2021.06.30 |

| 영조와 사도세자 이야기 (0) | 2021.06.15 |